記事一覧

<第4回>ワークショップ「地域の人にひらかれたミュージアムをつくろう」開催レポート(後編)

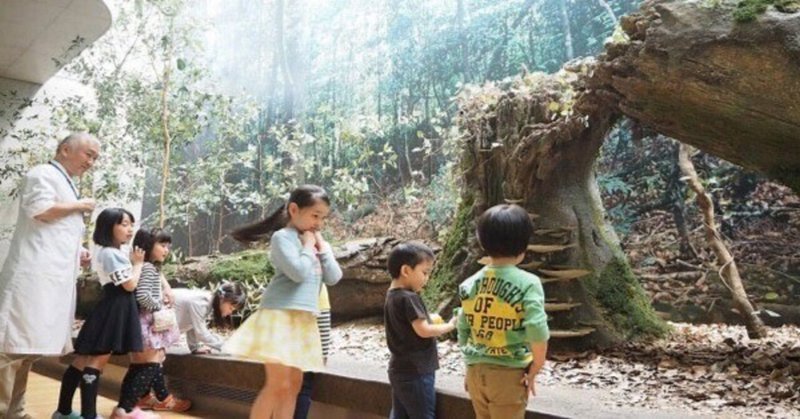

2022年12月16日、第4回ワークショップ「地域の人にひらかれたミュージアムをつくろう」がオンラインにて開催されました。前編に続き、NPO法人大阪自然史センター職員の西澤真樹子(にしざわ まきこ)さんと、地域と連携した取組を行うミュージアムにご登壇いただきました。また、事業計画者からの質問コーナーも実施しました。

ミュージアムによる取組の紹介八尾市立しおんじやま古墳学習館(館長・福田さん)

<第4回>ワークショップ「地域の人にひらかれたミュージアムをつくろう」開催レポート(前編)

西澤真樹子さんイントロダクション「人を迎えるミュージアム 何からはじめる?誰とする?」

私は旅に出ると、必ずその土地のミュージアムに行きます。そのときに「魅力的だな」と感じるミュージアムは、「何を学んで、どんな風に過ごしてほしいか」が自然と感じられる施設です。そういうミュージアムからは、来館者を歓迎してくれる空気が感じられます。

お客さまに楽しんでもらいたいという気持ちが伝わるミュージアム

【クラフトフェアまつもと】日本初のクラフトフェアが38年も続いている5つの理由(後編)

ポイント① 参加者をルールで縛りすぎない「クラフトフェアまつもと」は、発表の場をもたない個人の工芸作家を応援するためにはじまった展示販売会です。

運営する伊藤さんたちは、フェアを立ち上げた当初から「参加者(作家)の自主性を尊重する」ことを大切にしてきました。

「最低限のルールは守ってもらいますが、それ以外は作家さんに任せます。」

そのため、自分の作品を手に取ってくれる人に、ギターで歌をプレゼン

【クラフトフェアまつもと】「いいね!」を直に届けられる。作り手と使い手のしあわせな関係(前編)

お客さんと、一対一の会話ができる場所「知らない人たちが、自分の作品を見ながら、話してる…!」

1984年のある日。できたばかりの「松本PARCO」地下スペースで、まだ20代の伊藤さんの胸は高鳴っていました。作り手として、はじめてクラフト展へ参加したときでした。

「自分の作品を並べて、座っているだけでしたけど、通りすがりにお客さんが私の作品を見てくれて、感想を話してくれるんですよね。それがとにか