文化観光コーチングチーム「HIRAKU」

文化庁より、「文化観光」に関する委託事業を受けて活動しています。多様な分野からの専門家の仲間たちが集まったチームです。文化観光に関する役立ちそうな情報を、HIRAKUチームがおすすめするグッドプラクティスとして発信していきます。

最近の記事

- 固定された記事

予算なくても「魅力ある展示」、気づき生むアイデア・工夫を探る――ふじのくに地球環境史ミュージアム/江戸東京博物館/東洋文庫(文化観光のコツ その②)

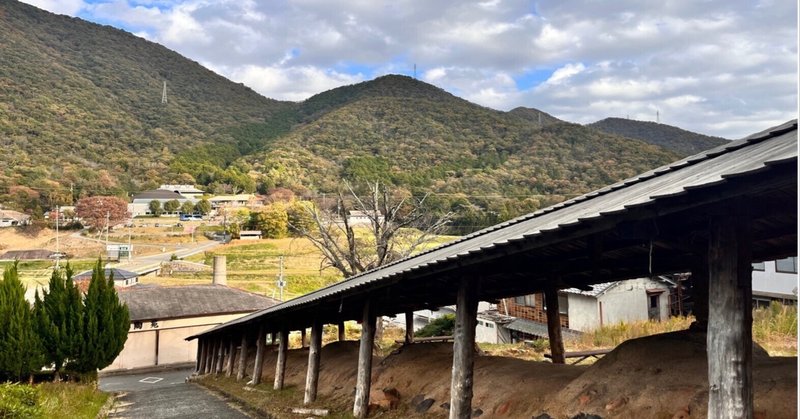

「目指したい理想の展示はあるが、予算が……」 どんな規模の博物館・美術館でも、展示や解説に満足のいく予算を投じられるケースはあまり多くはないでしょう。予算が限られる中で、わかりやすく効果的な展示・解説が求められます。今回は大きなコストをかけずにアイデアと工夫で来館者を魅了してきた、オリジナリティにあふれる展示の実例をご紹介します。 元校舎、つくえ・いす・教室を効果的に利活用 廃校となった高校の校舎をそのまま博物館に転換した「静岡県立ふじのくに地球環境史ミュージアム」(静

- 固定された記事